Beschreibung der Brauerei Aldersbach von der Säkularisation (1803) bis 1933

aus Franz Xaver Nagl: Die Brauerei Aldersbach Aretin-Werke AG in Aldersbach, Aldersbach 1933, S. 17ff. Mit einem einleitenden Kommentar von Edgar Krausen zur Situation direkt nach der Säkularisation (* Edgar Krausen: Zur Geschichte der Brauerei Aldersbach, in: Festschrift zum 700jährigen Jubiläum der Brauerei Aldersbach, Aldersbach 1970, 9-17, hier 12-13).

*Am 01.04.1803 wurde die Abtei Aldersbach im Zuge der Durchführung der Säkularisation nach mehr als 650 jährigem Bestehen aufgehoben. Die Brauerei wurde zunächst in landesherrlicher Regie weitergeführt. Nach der Aufstellung vom 27.06.1803 waren im letztvergangenen Jahr aus 419 Schäffl Malz und 11 Zentner 13 Pfund Hopfen 2836 Eimer 21 Maß gemeines Schankbier (im Wert von 8211 Gulden 27 Kreuzer) und aus 456 Schäffl Malz und 17 Zentner 3 Pfund Hopfen 2280 Eimer Sommer- oder Lagerbier (im Wert von 7410 Gulden) gesotten worden. Diese Zahlen decken sich mit der vom Aufhebungskommissar Karl Schattenhofer gemachten Angabe, wonach der durchschnittliche Jahresausstoß der Klosterbrauerei zuletzt 5000 Eimer betragen hätte, das sind etwas über 3000 Hektoliter.

Noch nicht beglichene Hopfenrechnungen zeigen, dass man sowohl einheimischen Hopfen wie vor allem solchen aus der Gegend von Saaz verwendete. Hopfengärten lagen in unmittelbarer Nähe des Klosters, seitwärts bei der Schwaige sowie auf dem Bernhardsberg. Als Schätzwert für das Bräuhaus, das unter der Regierung des Abtes Paulus Genzger (reg. 1734-45) [vermutlich] von dem Baumeister Josef Wolf aus Stadtamhof aufgeführt worden war sowie für den Bierkeller, für die Kastnerei, die Pfisterei und die herinnern Mühle wurden 5700 Gulden angegeben; zum Vergleich: die Klosterkirche samt Turm wurde auf 13.500, das Bibliotheksgebäude mit den herrlichen Fresken von Matthäus Günther nebst dem Refektorium auf nur 1300 Gulden geschätzt.

Da der Verschleiß des Bieres aus der Brauerei Aldersbach nach dem Abzug der Mönche rapide zurückging, entschloss man sich staatlicherseits, die kostspielige Selbstregie baldmöglich aufzugeben und die Brauerei zu versteigern. **Von den beiden Bewerbern, Ignaz Koller, Pächter des von Mayenbergischen Brauhauses zu Passau, und Kaspar Bachmayr, Bierbrauer zu Vilshofen, erhielt der letztere auf Grund seines höheren Angebots von 21.450 Gulden den Zuschlag. Mit Allerhöchster Entschließung vom 10.08.1804, unterzeichnet vom Landesherrn, Kurfürst Max IV. Joseph, und dem leitenden Staatsminister, Maximilian von Montgelas, wurde der Kauf genehmigt. Im Jahr 1811 [falsch -> November 1812] kaufte der Kgl. bayerische Staatsrat und nachmalige Gesandte beim Bundestag in Frankfurt, Adam Freiherr von Aretin, die ehemaligen Klostergebäude, [später auch] die Ökonomie und die Brauerei**. Ein neues Blatt in der Geschichte der Brauerei Aldersbach wurde damit aufgeschlagen.

**Aus Akten des BayHStA geht hervor, dass im August 1804 nicht Kaspar Bachmayr, sondern der Passauer Brauer Georg Koller den Zuschlag für den Kauf der Brauerei erhielt. Im Jahr 1807 wird dessen Bruder Johann Nepomuk Koller als Brauer in Aldersbach genannt. Bisher nicht klar zu belegen ist das Datum des Weiterverkaufs der Brauerei an Baron Adam von Aretin, in der Literatur werden die Jahre 1811 und 1817 genannt. Ersteres kann man u.a. deswegen ausschließen, da in Protokollen des BayHStA vom 15.06.1812 [der Bruder?] Ignaz Koller als "Bräuhausbesitzer von hier" und am 14.09.1812 Georg Koller als "Innhaber des Bräuhauses zu Allersbach" bezeichnet wird (BayHStA KB LBKS 1363, fol. 542 und 545v ff.). Ignaz scheint (stellvertretend für Georg) "Geschäftsführer" in Aldersbach gewesen zu sein. Johann Nepomuk Koller verstarb im Januar 1814 42jährig in Aldersbach, er wird in den Sterbematriken als "Bräumeister" bezeichnet. Der "Bräuhaus-Besitzer zu Altersbach" Georg Koller heiratete hier im Februar 1816. Der Verkauf an die Familie von Aretin muss folglich später stattgefunden haben.

Bis zum Jahre 1830 betrieb das Haus Aretin auch eine Brauerei in Haidenburg und in Oberndorf bei Galgweis. In jenem Jahr wurden diese beiden letzteren Brauereien stillgelegt und mit Aldersbach vereinigt. Aldersbach hatte damals einen Bierausstoß von jährlich 1600 bis 1700 Eimern Winterbier und 2500 Eimern Sommerbier, das waren 2600 bis 2700 Hektoliter, aus 555 Scheffeln Malz. Davon waren neun Wirte zu beliefern. Der Jahresausstoß von Haidenburg stellte sich auf 1000 Eimer Winterbier und 1100 Eimer Sommerbier, das waren 1400 Hektoliter, aus 250 Scheffeln Malz. Fünf Wirte schenkten das Bier aus. Oberndorf war die kleinere Brauerei mit 260 Eimern Bier und einem Wirt. Der Keller in Aldersbach war damals verpachtet an den Weinwirt Vöckerer in Passau um 50 Gulden. Bis 1850 hatte sich so der Bierausstoß in Aldersbach gehoben auf 6500 Eimer. Dazu kamen noch 16 Eimer Trester-Branntwein. Die Zahl der Wirte betrug 13. Adam Freiherr von Aretins Sohn Peter Karl, geboren 1814, konnte als Nachfolger seinen Grundbesitz wesentlich vergrößern, namentlich 1852 um die Güter Münchsdorf mit Brauerei und 1854 um Kriestorf (S. 18) mit Brauerei. Sein Sohn Ludwig Freiherr von Aretin, ein Patenkind König Ludwig I., kam nicht in den Besitz der väterlichen Güter. Er hatte im dritten Chevauxlegers-Regiment den Feldzug 1870/71 mitgemacht und starb 1884 in jungen Jahren an dem ihm aus dem Feldzug gebliebenen Leiden. Als 1887 auch der Vater Peter Karl Freiherr von Aretin mit Tod abgegangen war, war der erst zwei Jahre alte Enkel Heinrich Freiherr von Aretin im Familienbesitz zur Nachfolge bestimmt. Nach Ablauf der Vormundschaft übernahm er am 03.05.1896 den gesamten Besitz, von dem jedoch schon 1887 die Güter Münchsdorf und Kriestorf durch Erbteilung abgetrennt worden waren.

Der Grundstein zur heutigen Größe der Brauerei wurde in den neunziger Jahren gelegt. Heinrich Freiherr von Aretin hatte in diesen Jahren die glückliche Hand, zwei Mitarbeiter außergewöhnlichen Formats zu gewinnen: Johann Nepomuk Liebl als Güterdirektor und Max Hausl als Braumeister. Damit begann ein ersichtliches Wachstum der Brauerei, als ein lebendiger Beweis dafür, was im Wirtschaftsleben der Weitblick und die Tatkraft einzelner Persönlichkeiten vermögen. Früher war diese Erkenntnis freilich eine Selbstverständlichkeit, aber heute im Zeitalter der „Sozialisierung“, des „Kollektivismus“ und einer im privaten Wirtschaftsleben herumpfuschenden „öffentlichen Hand“ verlangen solche Beispiele eine erhöhte Beachtung.

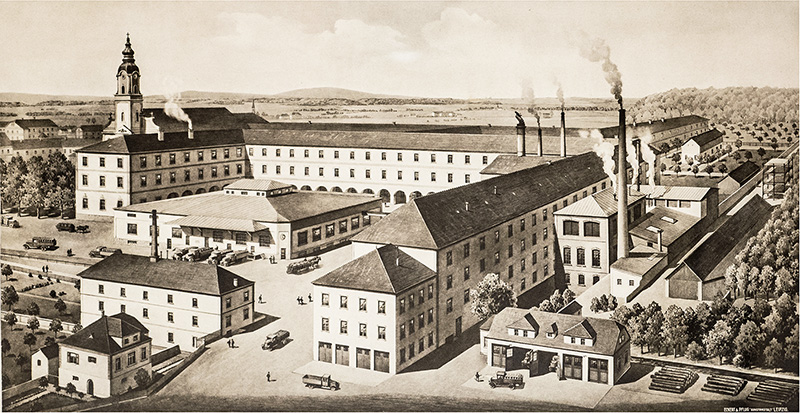

Johann Nepomuk Liebl hatte also die Leitung des gesamten freiherrlichen Besitzes übertragen erhalten, und Braumeister war seit 1894 Max Hausl aus Fürstenzell. Wohl beraten von der wirtschaftlichen Voraussicht und der geschulten technischen Einsicht dieser beiden Männer, die sich in ihrer Art aufs trefflichste ergänzten, entschloss sich Freiherr von Aretin schon frühzeitig zur Einführung des allgemeinen maschinellen Betriebs sowie der künst(S. 19)lichen Kühlung aller Kellerabteilungen und sonstiger Bedarfsstellen, was trotz des notwendigen großen Kapitalaufwandes bereits 1897 abgeschlossen war. Das bedeutete aber nur einen Auftakt. Schon wenige Jahre darauf wurde in dem ehemaligen geräumigen Klostergebäude eine neue Mälzerei mit Weichanlage, Tennen und Darre errichtet, worüber die eingestreuten Abbildungen Aufschluss geben. Dass diese Unternehmungslust reiche Früchte trug, beweist nichts deutlicher, als der damit angebahnte Aufschwung der Brauerei, die es bis zu Kriegsbeginn auf rund 24000 Hektoliter Jahresausstoß brachte.